シンポジウムのトップバターは,スイス連邦工科大学(ETH)で建築史や技術史を学び,長い間アメリカのリーハイ大学(Lehigh University)で教鞭をとられていたTom F. Peters氏であった.このシンポジウムのプレゼンターの中で唯一,実務設計者ではなかったのだが,意匠と構造の領域をまたいだアカデミックなプレゼンテーションは,このシンポジウムの幕開けに相応しいものであった.

エンジニアにとっては当たり前と思っている事実に別の解釈を与えた,眼から鱗の落ちるプレゼンテーションであったので簡単に紹介したい.

氏はエンジニアの思考方法についてずっと考えてきた.エンジニアは,どのようにして形を導き出しているのか?分析的な論理思考,科学的思考,そして直感.これ以外に何があるだろうか?プレゼンでは,氏が長年の研究で発見した11のエンジニア特有のロジックのうち,3つが紹介された.

(以下のテキストは,私なりの解釈であって,氏のプレゼンをそのまま紹介したものではないのでご注意.)

1)重ね合わせのロジック(Overlay logic)

現代のエンジニアは通常,構造形式で構造物を構想する.しかし,こういったトラスやアーチといった構造形式が定義されたのは実はごく最近の話で,産業革命前は,今でいう構造形式を重ね合わせたものが作られていた.例えば,スイスでよく見られる木橋である.

|

| 例 以前ドイツとスイスの国境の街バート・ゼッキンゲン(Bad Säckingen)で見た木造の屋根歩道橋.アーチが幾重にも重ねられていて,一番上のアーチは屋根面に沿って配置されていることが分かる.(*1) |

現代で言えば,例えばユルク・コンツェット(Jürg Conzett)の,今は亡きfirst Traversina橋は,このロジックで語ることが出来る.

2)モデル思考(Model thinking)

19世紀の理論家が,構造計算をより簡単にするために,構造形式を定義し発展させ,施工のシステム化がそれに続いた.理論モデルと施工システムが,現代的な設計方法を成立させたのである.例えば,エッフェルは,自由の女神という不定形な造形を10個のコンポーネントと9つのジョイントから成り立つトラス構造として,実現させた.現代のエンジニアは最もシンプルな構造形式を選ぶ.もはや,”不明瞭”な重ね合わせた構造形式を選ぶことはないのである.

モデル思考が発達したのは,もともと構造計算,そして施工を簡単にするためだったのだが, 最近のコンピュータ技術の発展はその流れを見当違いの方向に導いている.

この氏の指摘は非常に興味深い.コンピュータ技術の発展により,より自由な造形の建築が実現可能となってきている.これは,モデル思考という束縛から自由になるための“正しい” 方向への進化なのか.あるいは,人類が積み重ねてきた構造的な理論を無用なものにしてしまうという意味で,“悪い“方向への進化なのか.よく話題になるテーマではあるが,このあたりはまた追々考えてみたい.

3)相互依存形式の形(Integrated form)

梁などを相互に支え合うような構造で,レシプロカル構造(Reciprocal structure)と呼ばれているもの.これはアジアで見られた思考方法で,ヨーロッパでは見られないものだった.中国などで見られる竹の足場や,神社や寺の軒などがそれにあたる.荷重が大きくなるほど,締まって頑丈になるといったようなアダプティブな振る舞いをするのが特徴.

|

| 例 ベルリン工科大学の催し物で出展されたレシプロカル構造の一例 |

重ねあわせのロジック VS 材料技術+理論モデル+施工システム

以上の3つが,氏の挙げられたエンジニア特有のロジックである.重ねあわせの構造やレシプロカル構造には冗長性がある.モデル思考で作られる構造は力の流れがクリア.しかし冗長性がない.

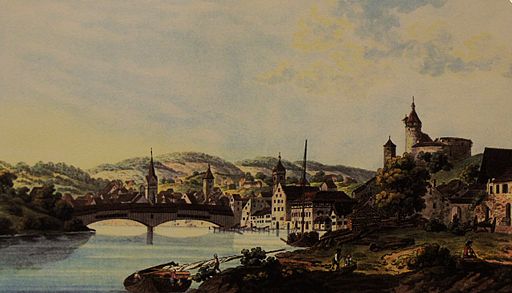

重ね合わせの構造とモデル思考で作られた構造の比較の一例として,かの有名なグルーベンマン(Grubenmann)の、シャフハウゼン(Schaffhausen)の屋根付き木橋と,シュトゥットガルトのネッカー川に架かる屋根付き木橋を挙げていた.

シャフハウゼン橋は1757年に竣工(現存はしていない)された,3本のアーチを重ねあわせて作られた木造の歩道橋である.120mの川幅を一跨ぎで架けるという構想をしていたが,もともとあった真ん中の橋台を有効利用するということで2スパンの橋となった.それでも当時の木造橋としては最長スパンのものである.(*2)

木組の画像>

http://www.zeughausteufen.ch/das-grubenmann-museum/

|

| Wikipedia Commons "Hans Ulrich Grubenmann"より |

|

| Wikipedia Commons "Rheinbrücke Schaffhausen–Feuerthalen"より |

一方の,シュトゥットガルトにあるネッカー川橋(*3)は1976年に架けられたもので,シャフハウゼン橋とほぼ同じスパンである.設計者のユリウス・ナッテラー(Julius Natterer)によると,シャフハウゼン橋を意識して設計したそうである.ただし,重ね合わせのロジックではなくて,モデル思考で構想された.2橋のディテールは似ているが,構造の発想の仕方が違う.古い,新しいではなくて,全く違う考え方で構想,建設されたものである.

ちなみに,ヨーロッパにおいて木は,1970年代頃まで忘れられた建設材料であった.再発見し,現代的な建設技術の中で利用しようと試みたのがナッテラーである.作品としては,2000年にハノーファーのエキスポ会場に建設された木造のキャノピー(アーキテクトはThomas Herzog)などが有名である.

*

以上の,エピソードはどれもエンジニアとしてはよく知られたものである.しかし,別の角度から光を当てることによって,新たな発見がある.新鮮な驚きを与えてくれるプレゼンテーションであった.なお,氏の著作としては下記の本がよく知られている.

Transitions in Engineering Tom F. Peters (著)

備考

*1 ライン橋 (Rheinbruecke):

「現存するヨーロッパ最長の屋恨付き木橋.橋長205m,最大スパン31.10m.13世紀起源の木橋だが、1570年の災害後に7径間の石橋橋脚橋として生まれ変わった.再建にあたってイタリアの大建築家パラデイオ(Andrea Palladio)が提案を行ったが,残念ながら採択されなかったと言われる.トラス補強タイプの木桁橋で,現在でも6ton以下の車であれば通行可能.ドイツとスイスの国境を流れるライン川に架かり,ドイツ側から2番目の橋脚上には小さな礼拝堂を載せている.」

(土木学会:ヨーロッパのインフラストラクチャー ― 古代ローマの都市計画からユーロトンネルまで1312件の全ガイド(1997/10)より)

Bad Säckingen Covered Bridge

http://structurae.net/structures/data/index.cfm?id=s0011391

author visited: 2008-07

*2 グルーベンマンの木橋については,Footbridges―構造・デザイン・歴史

*3 ネッカー川橋/Neckar Footbridge

部分的にはスチールを利用しているので,ハイブリッド構造と言える.

Owner Landeshauptstadt Stuttgart

Design D. Sengler (designer)

Structural engineering Julius Natterer / M. Holzapfel / P. Rüdt

width 3.80 m

height 9 m

total length 158 m

span lengths 64.75 m - 72.00 m

http://structurae.net/structures/data/index.cfm?id=s0001579

author visited: 2009-10 / 2013-09